时间:2012-08-27 来源:红缨教育 作者:客服中心 点击:次

教研组建设中最常见的资料一般包括教研组计划、教研活动记录、教研组成员外出学习记录与教研组工作总结,它习惯是以一个学期或一个学年度为时间单位进行规整。

1.教研组学期计划

教研组计划具有统领整个学期教师保教实践研究的作用,是资料积累中最基本的部分,从它的连续积累中,能够反映出教研组建设的真实状况及其发展轨迹。

按照第二章的内容阐述,一份规范的教研计划框架一般包含四个元素:教研背景、教研目标、教研内容与教研活动安排。详情可参见第二章内容。

2.教研活动记录

根据幼儿园工作的经验,“学期”是幼儿园工作中重要的时空尺度之一,因此我们选取了“学期”作为切入口,来考察教研组大致的工作流程,而学期记录即是一个强大的载体,帮助梳理一学期内教研组各项工作。

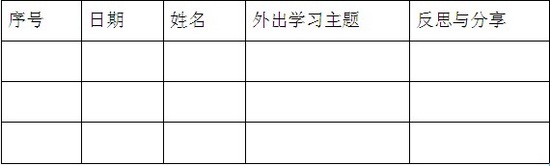

教研组活动学期记录该如何写?关键要设计出一张全面涵盖基本记录项目的活动记录表。推荐给广大组长的就是一张较为规范的教研组活动记录表。

案例 某幼儿园教研组活动记录表

|

题目 |

学年度 第 学期 教研组学期工作小结 |

|

主要内容 |

|

|

幼儿园意见 |

|

外出观摩后进行理论与实际相结合的研讨很重要,它既可以锻炼教师思考问题的能力,又有利于日常工作的改进。即使是一个人外出观摩,也应鼓励教师回来后把自己的见闻转达给教研组内其他老师,然后大家再就一些问题进行探讨。因此,在记录表格中除了记录外出观摩的日期、人物、学习主题等项目之外,“反思与分享”也是必不可少的一栏,在表格中罗列想法与观点即可。

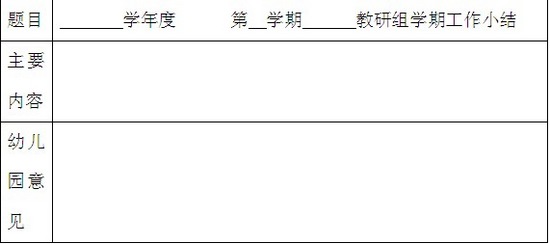

4.教研组工作总结

教研工作进行到一定阶段(一般以自然学期或学年度为分界)或告一段落时,需要回过头来对所做的事情认真地分析研究一下,肯定成绩、找出问题、归纳经验教训、明确方向,以便进一步做好工作,把这些用文字表述出来,就叫做教研组工作学期总结。请先阅读以下一份教研组学期工作小结的样式。

案例 某幼儿园教研组学期工作小结

注:附研究课教案、课题申报表和相关活动的照片、文章、录像等资料。

一份高质量的教研组学期工作小结,除了需要一个规范工整的标题之外,最为关键的是小结的主体内容的表述(即上表中“主要内容”版块),不妨采用应用文体的开头、主体与结尾的三段式。

开头:这是整个教研组学期工作小结的引言,一般简明扼要地概述即将过去的这一学期的教研组基本情况。如,本学期以内的教研组工作依据、指导思想以及对工作成绩的评价等内容。

主体:这是学期小结的主要部分,内容一般包括成绩和做法、经验和教训、下学期教研组努力方向等内容。

结尾:这是整个教研组学期工作的总结,简洁地概括本学期

教研组工作的整体情况。

操作提示:

◆教研组工作学期总结与教研组学期计划是相辅相成的,总结时要以计划为依据,进行工作对照,而制定新一学期计划又总是在总结上一学期工作经验的基础上进行的。

除此以外,各类教研制度也应该纳入此类管理性文档,因其自身相对的稳定性,可做长期保管,如有修订应及时补充完整。

教研组研究的成果性文档

教育教学研究活动是一个动态的、发展的过程。如果说反映教研组工作流程的管理性文档是每学期教研组活动的“流水账”,那么反映教研组研究的成果性文档则是对一学期或一学年整本“账目”的反思、审核与小结。这本“账”如何核对?应依据各所幼儿园的实际园情不同进行归类与整理。教育中的人力资源开发和利用集中表现为教师群体的专业化成长。教师是幼儿园发展之本,先进的教育理念必然要通过教师的实践才能转化为幼儿的充分发展。所以,教研组的研究成果应该凸显群体研究的足迹与教师个人专业成长的历程。

1.实践课例

“课例”即教育教学案例,它是案例的一种特殊形式。一个课例就是一个包含有疑难问题的实际教学情境的描述,是一个教育教学过程中的故事,描述的是教育教学过程中“意料之外,情理之中的事”。优秀的课例具有巨大的价值,它是教育教学问题解决的源泉,是教师专业成长的阶梯,亦是教育理论的故乡。

按照不同划分纬度,课例的层次有所不同。

直观上,按课例的呈现形式,课例可以分为文本课例和多媒体课例两种类型。

·文本课例: 以叙事的形式来描述富含教育理论、教育智慧,反映教育问题的教育教学事件。它类似一个完整的故事,有背景、恃节、问题、冲突及活动的方式和结果,通过语言文字的叙述反映真实的课堂情景以及教师工作的复杂性。

·多媒体课例:主要是教育教学活动的影像分析,在文本课例和影像分析的基础上,融合文字、图形、图像、动画、视频、声音、音乐等传统表现媒体的多媒体,通常刻录在光盘中,设置为“只读”文件。通过多媒体课例可以丰富而直观地表现教育教学活动。

内在的,按课例研究的深度分类,可将课例分为情境型课例、经验型课例和理论型课例。

·情境型课例:课例提供的知识往往是高度个性化、情境化的,是镶嵌于实践活动中而难以言传的。它们的生成总是与具体的教学情境联系在一起的,因而有价值的教学情境是课例的基本层面,没有教学情境也就没有课例。最基本的课例 (如经过加工整理的教学实录)描述了有价值、有启发性的教学情境,我们将其称之为情境型课例。(参见案例1)

·经验型课例:情境型课例为我们提供了真实的、情境性的教学知识,然而课例研究可在情境描述的基础上拓展,不局限于对有价值的真实教学场景的描述。当一个课例在情境的基础上,对课例中教师和幼儿的实践智慧,对课例中的教学问题进行了深入的反思,经验性的总结,反思与描述成为课例的重要成分时,课里的基本成分变成了课例情境+经验总结与反思。这类课例比情境型课例更复杂、更深刻,我们将其称为经验型课例。(参见案例2)

·理论型课例:就研究而言,教育理论是教育研究的基石,在课例研究中,如果研究者能在经验反思的基础上,进一步应用教育理论与原理对情境、经验进行理性分析,这样的课例在理论上就更有深度,课例的成分变成了课例情境+经验总结与反思+理论阐述。这类课例可称之为理论型课例。

案例1 大班教学活动《屋顶上的秘密》课例片段

注: ()中为幼儿回答

屋顶上我可以玩,可以品尝、休息,叉可以和这么多鸟类动物来个亲密接触。 [设疑巧妙]

我还可以看这么多图片展,还可以在这里看风景。好舒服,其实已经有小朋友说对了,可能这个小朋友没去过,是听大人说的,那么你知道它在哪里呀?

(南京路步行街)为什么是南京路步行街?

你说。 (人很多)人多都在哪里步行,人可以走在马路当中只有南京路步行街了吗?[指出步行街的特征]

对不对,还看见什么了?(商店)

好热闹,有这么多人、商店,我们一起看一看是不是南京路步行街?

是的话,给自己鼓鼓掌,那南京路步行街很长很长。在哪一幢房子的屋顶上?[设疑环环推进]

知道吗?我们来看一看,这是什么地方?(上海市第一百贷商店)

前面两个字我听清楚了,后面两字我没听清楚。(百货、食品)[关注幼儿混沌不清的经验,并进行推动]

到底是食品还是商店? (食品商店)正确,这两个字是食品。看着老师点的地方,这两个字是食品,不是百货。

食品商店,好,请问,什么叫食品商店?(吃的)

食品就食品了,干吗还是第一食品商店?[一般问题]

干吗叫第一?[引发悬念]

(第一个开的) 第一家开的,有这个可能。 (人多的)地方最大的,嗯。

还有原因吗?(里面吃的很好) [经验的撞击]

对,里面食品很丰富,非常非常丰富,地方又大,食品又多,而且很可能是第一家开的,所以叫第一食品商店,那么空中百鸟园在第一食品商店的哪里呢?

一连串的追问,让幼儿的观察越来越聚焦,越来越细致,由此他们的思考也越来越深入。上面这段实录完全保留了课堂实录的原汁原味,属于情境型课例。

案例2 大班教学活动《沙伯纳克》课例片段

在阅读图画书《沙伯纳克》的活动中.教师先请幼儿自主阅读5分钟,在自主阔读后,请幼儿一起来进行集体交流“你看懂了哪一页?”筝筝和贝贝介绍后轮到阳阳介绍,阳阳拿着书走到前面,翻到书的第12页,只见画面上是一只巨大无比的螳螂,横跨两页,十分醒目,阳阳说:“我看到这个故事里有一只大螳螂,它戴着红帽子,还穿了紫色的鞋子!”

阳阳的表述清楚又完整,教师刚想表扬他,就听见小豪说:“不是螳螂是大蟑螂”。面对小豪的质疑,教师灵机一动,将这个问题抛给了其他孩子:“我们一起来看看,这到底是螳螂呢还是蟑螂?”教室里一下子热闹起来,有的说:“是螳螂”,有的说:“是蟑螂”。于是教师对孩子们说:“要说清楚理由,你从哪里看出来的。”孩子们展开了激烈的争论,有的说:“我觉得是螳螂,因为他有6条腿。”另一位幼儿马上反驳他:“蟑螂好像也是6条腿,我觉得是蟑螂,你看它这里好像是翅膀的壳,螳螂是没有翅膀的。” “不对,螳螂也有这样的翅膀的,我哥哥以前抓到过一只很大的螳螂,大螳螂就有这样的翅膀。” “肯定是螳螂,你看它腿上有小刺的,蟑螂的腿上是没有小刺的。”最后大家达成共识,这的确是一只大螳螂。

在活动中,遇到上述案例中的情况,其实教师可以有很多回应的方式,如直接否定小豪“这是只螳螂,不是蟑螂”;或忽略小豪的质疑“哦,你是这样认为的”;或当没听见;或询问小豪理由“为什么你觉得是蟑螂”;或将质疑扩大,引发全体幼儿讨论“我们一起来看看,这到底是螳螂呢还是蟑螂?”……这就存在了一个教师对幼儿生成的问题进行价值判断的过程,上述案例中的教师采取了最后一种方法,主要是基于以下两个方面的思考:

首先,这是一个自主阅读的活动,让幼儿学习自主阅读、观察画面细节是活动的主要目标之一。《沙伯纳克》这本图画书故事有趣、荒诞,画面夸张,判断这是螳螂还是蟑螂可以让幼儿仔细地观察画面,注意画面细节。

其次,通过教师的抛球:“我们一起来看看,这到底是螳螂呢还是蟑螂?”可以引发所有幼儿参与互动、共同思考。通过相互辩论,充分调动幼儿的已有经验,不断验证已有的判断,有利于展现幼儿思考过程。

上述课例片段不仅描述了课例情境,更有教师的经验总结与反思,且经验性的总结、反思与描述成为此课例的重要成分,故属于典型的经验型课例。

无疑,一个优秀课例的形成是通过不断的教研“磨课”,逐步从情境型走向理论型课例的涅槃过程。它可以不同的外在呈现方式存在——光盘、文档、照片、声音、录像、文字等等,或形象生动,或理论清晰,或即时实录,或永久保存。一言以蔽之,各种形式为我所用,不为所累。

2.专题总结

(1)教师个体的研究经验或论文

教师个体的研究经验或论文是教师个体在教研活动中所积累的有关教育教学的经验,或相关研究活动的专业材料集。记录着教师在专业成长过程中的收获与闲惑、思考与感动、知识与情感。一个教师专题总结就是一段教师专业成长历程的缩影,具体可以包括教师教学实践活动中的感悟和反思、参加教研活动所形成的材料、活动后的反思、个体教学研究活动中形成的相关材料等等。它注重教师教育经验的积累和反思,关注教师专业发展中的自我成长,体现教师的自我风格和特色,一般以教师个人为主体,以时间为线索,一年建立一本。

教师专题总结的意义是什么?教师专题总结不是一种简单的资料收集、堆积,它其实是教师反思的“引擎”。教师专题总结的建设过程就是一个教师自我反思学习、表现学习的过程,也就是说,教师专题总结的建设旨在培养教师善于反思、勤于发现、乐于分享的学习习惯。当然这里的反思不是一般意义上的“回顾”,而是要求教师转变以往为反思而反思的被动状态,积极主动地参与。让教师开始把研究的目光锁定自己的孩子,锁定自己的教育教学实践,并努力以一个教学研究者的眼光去审视、分析、反思,解决自己在教学实践中遇到的问题,及时记录,定期整理,使自己在逐步的积累中成长为研究型、专家型的教师。

教师专题总结如何实施?我们将教师专题总结定位于教师教学研究、反思与合作的载体,这是从专题总结的结构和内容而言的。但由于教师在思想、认识、文化背景等方面的差异,因此在制定具体实施制度时,需要提供具体的实施指南,供教师参考。同时在实施教师专题总结制度中要体现教师的层次性和专业发展方向性,以适应不同阶段教师成长的需要。

(2)组室专题研究的经验总结

考察教研组工作的时空尺度各有不同,除了上述以“学期”为切入口来考察教研组工作流程之外,我们还向大家介绍一种新的教研文本积累纬度——专题教研文档。

所谓“专题式”教研,是指将课程实施中所遇到的典型问题提炼成教育教学研究的主题,发动教师的力量围绕这一主题开展的一系列系统的、有针对性的教学研究活动。我们认为,这种整合众多教师资源,形成教研合力的教研方式,有利于解决课程实施过程中的教学问题。为了使大家对专题教研有感性的认识,下面提供一实例供参考,案例中具体阐述了某幼儿园专题教研组开展活动的具体操作方式。

案例 某幼儿园专题教研组建设实录

·以广泛调研的方式“提炼主题”

通过自下而上的调研方式,寻求教师教育实践中的共性问题、提炼为专题教研的主题,成为专题教研组教师的共同愿景,以便最大限度地激发参与教师的热情。

(1)课题组研讨调研方案。教研组组长向成员收集信息后,自行整理。

(2)聊天式教研。教研组组长在具体执笔完成调研表之前,组织全体教研组成员开展一次聊天式的园本教研活动,让每一位教师在究松的教研氛围中说出“真实问题”.

(3)课题组汇总调查结果,提炼主题。

·以“园本教研”的方式寻求理论支撑

开展教育研究,解决教学问题,必定需要有一定的理论储备,这是基础。对于“专题教研”来说,这一点显得特别重要。要让每一位参与者对于专题都有一定的理解和深刻认识。

·以“联动开课”的方式实现智慧碰撞

在“园本教研”的基础上,教师们已围绕专题做了相应的探讨,并取得了一定的成效,之后必须集中在一起,将多种研究成果一起来呈现。另外,还可以专门设计一份研讨单,提高观课、研课的实效。

·以名师论坛的方式实现实践引领

对于“专业引领”要有新的解读,专业引领并不一定是“专家引领”,“专业”可以来自书本、理论工作者,也可以来自教师自己的工作经验和实践性知识。邀请这些老师围绕教研专题,作专业引领,更贴近教师的日常教学,会获得更多的收益。

教师已经习惯记录教研过程中的研讨信息,保存的也是教研对课程组织与实施的研究经验,而上述案例中将该幼儿园教研组所采用“专题研讨式”教研的具体操作方式进行了整理、提升,予以保存,让我们看见了他们对教研组研讨方式的改良,高度关注教师的实践需求。

3.实施课程的经验梳理

课改带来的宽松的课程实施环境,让很多幼儿园从本园实际出发,进行课程的实施与研究,从而形成了与本园幼儿活动和发展需要相适应的课程园本化教学方案,并对其进行持续地、不间断地反思、调整与完善,使课程的实施具有稳定性与传承性。

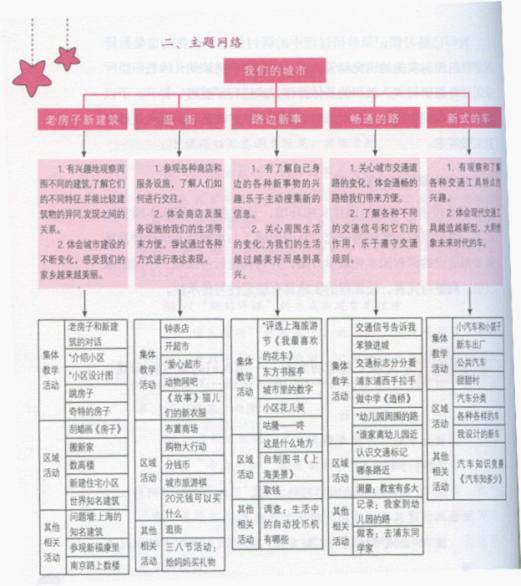

案例 大班主题活动方案——《我们的城市》(节选)

一、主题目标分析

教材中的“内容与要求”

“老房子新建筑”:

·有兴趣观察周围不同的建筑,了解它们的不同特征,并能比较建筑物的异同,发现之间的关系。

·体会城市建设的不断变化,感受我们的家乡越来越美丽。

注:*为幼儿生成活动

这是一个有一定时间积淀和实践积累的课程实施研究成果,集中了大量的信息,从主题的目标、内容、组织方式等,可见其已经基本形成一个系统,为幼儿园的主题活动实施提供了可操作性的文本,是教研组教师对幼儿园课程资源建设的贡献,也是对幼儿的贡献。如果在教研中阶段性地对课程实施进行类似的梳理与总结,长此以往,就会逐步形成一所幼儿园独特的“课程资源包”。

操作提示

课程资源包建设的原则

◆匹配性原则:所选的内容与教育内容、教育目标、孩子已有经验相匹配。

◆拓展性原则:能为幼儿后继活动的开展提供空间。

◆安全性原则:在网络搜寻资料时,加强网络安全,以免因病毒的入侵造成系统的瘫痪而导致教学上的混乱。

◆重新建构原则:对于已形成或正在形成的课程资源应根据幼儿园或班级幼儿的需要进行合理筛选、重组和补充,并及时整理与归档。

4.教师个人成长档案

教师个人成长档案反映的是教师个人在幼儿园中的专业成长轨迹,对个体而言是一份宝贵的记录,同时,也折射出组室及同伴对其专业的有力支撑。

案例 某幼儿园新教师成长档案册

|

序号 |

表格名称 |

内 容 |

|

表一 |

个人信息 |

姓名、学历等常规信息 |

|

个人情况分析 |

新教师对自身特点的分析 |

|

|

表二 |

个人发展计划 |

个人自身三年发展目标阶段性具体措施 |

|

表三 |

情况记录 |

学习与专业培训情况自身感悟与体会 |

|

表四 |

阶段性小结与自评 |

完成情况与收获不足之处与调整 |

|

表五 |

阶段性评价 |

带教教师对新教师的评价行政对新教师的评价 |

|

序号 |

时间 |

荣誉称号 |

级别 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

序号 |

时间 |

姓名 |

荣誉称号 |

级别 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

序号 |

时间 |

作者 |

成果名称 |

获奖级别 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

序号 |

时间 |

负责人 |

课题名称 |

级别 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

序号 |

时间 |

作者 |

形式 |

成果名称 |

发表情况 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

序号 |

时间 |

姓名 |

交流内容 |

交流级别 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

序号 |

时间 |

内容 |

级别 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

序号 |

时间 |

姓名 |

活动内容 |

活动范围 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

序号 |

时间 |

单位 |

人数 |

内容 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|